Die Geschichte der Stadt Ilmenau

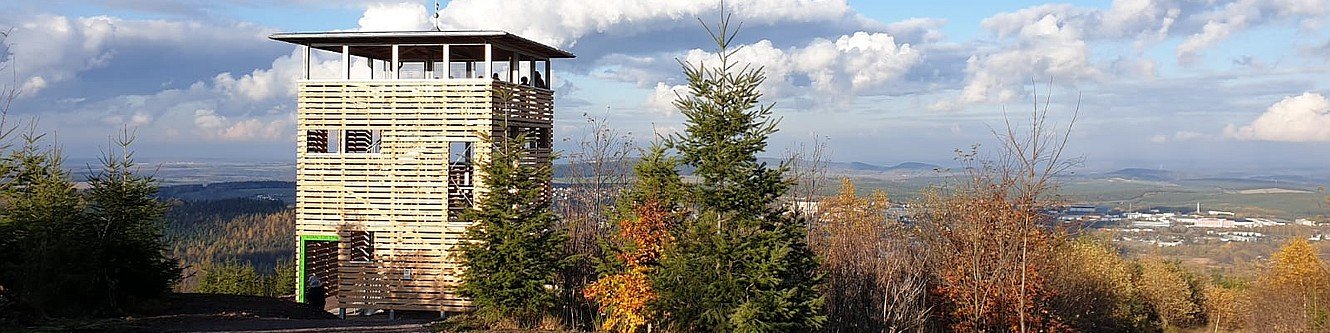

Ilmenau liegt, landschaftlich reizvoll, am Nordhang des Thüringer Waldes im Tal der Ilm, die der Stadt einst ihren Namen gab.

Über die Anfänge der Siedlung Ilmenau ist wenig bekannt. In nennenswertem Umfang wird sie schon im 13. Jahrhundert existiert haben. Die Lage an einer Handelsstraße, die von Erfurt nach Nürnberg führte, begünstigte die Entwicklung von Ilmenau. Im 14. Jahrhundert wird Ilmenau mehrfach urkundlich erwähnt, im Jahre 1341 erstmals die Stadt.

Die frühesten bekannten Herren über Ilmenau waren die Grafen von Käfernburg, die die Stadt 1343 an die Grafen von Henneberg verkauften. Bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert wechselten die Herren über Ilmenau durch Veräußerung und Verpfändung der Stadt mehrfach. Doch schließlich kam Ilmenau in die Herrschaft der Henneberger zurück. Nach deren Aussterben fiel Ilmenau an das Haus Sachsen und wurde bei der Erbteilung 1660/61 dem Herzogtum Sachsen-Weimar zugesprochen, wo es bis 1918 verblieb.

Vermutlich wurde bereits im 13. Jahrhundert in Ilmenau Bergbau betrieben, gefördert wurde vor allem Silber und Kupfer.

1776 kam J.W. Goethe im Auftrage der herzöglichen weimarischen Regierung zum ersten Mal nach Ilmenau, um das verwahrloste und verworrene Finanz- und Steuerwesen des Amtes Ilmenau zu prüfen. Weit größer und mühevoller waren Goethes Bemühungen um die Wiederbelebung der Ilmenauer Bergwerke, die seit 1739 brach lagen. Goethe besuchte insgesamt 26-mal die Stadt, sein bergmännisches Amt führte ihn nach Ilmenau, seine Liebe zur schönen thüringischen Landschaft ließ ihn an zahlreichen Plätzen in und um Ilmenau verweilen. Am nahegelegenem Kickelhahn (861 m über dem Meeresspiegel) entstand 1780 "Wandrers Nachtlied".

Die erste Glashütte in Ilmenau entstand 1675. Im 18. Jahrhundert begann man in Ilmenau mit der Porzellanherstellung. Glas- und Porzellanherstellung sind heute ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig der Stadt.

Nach 1838 entwickelte sich in Ilmenau durch die Errichtung von Kaltwasserheilanstalten der Kur- und Badebetrieb, durch die beginnende Industrialisierung und den Brand der Badeanstalten 1920 kam der Kurbetrieb zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch schließlich zum Erliegen.

1894 wurde das Thüringische Technikum Ilmenau gegründet, eine höhere technische Lehranstalt für Maschinenbau und Elektrotechnik. 1926 in Ingenieurschule Ilmenau umbenannt, genoß sie aufgrund ihrer soliden, praxisnahen Ausbildung über Deutschlands Grenzen hinaus einen guten Ruf. Das gab den Ausschlag dafür, 1953 in Ilmenau eine Technische Hochschule anzusiedeln. Die technikwissenschaftliche, zu universitärer Breite gelangte Ausbildung in Ilmenau erhielt 1992 ihre Anerkennung in der Erhebung zur Technischen Universität Ilmenau.

In Ilmenau und den 16 Ortsteilen wohnen heute ca. 40.000 Einwohner. In den Jahren 2018 und 2019 wurden durch Gemeindeneugliederungen die Wolfsberggemeinde (die heutigen Ortsteile Gräfinau-Angstedt mit Lehmannsbrück, Wümbach und Bücheloh), die Stadt Langewiesen (heutige Ortsteile Stadt Langewiesen und Oehrenstock), Teile der VG Langer Berg (heutige Ortsteile Stadt Gehren, Möhrenbach, Jesuborn und Pennewitz) sowie Teile der VG Rennsteig (heutige Ortsteile Stützerbach und Frauenwald) in die Stadt Ilmenau eingemeindet.

Viele Touristen besuchen alljährlich die Stadt, die durch ihre Lage ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen und Fahrten ins Rennsteiggebiet ist, auch die Kulturstädte Erfurt und Weimar sind von Ilmenau aus zu erreichen. Der Besucher der Stadt kann heute noch den Spuren Goethes folgen und die Natur auf dem "Goethewanderweg" erleben.

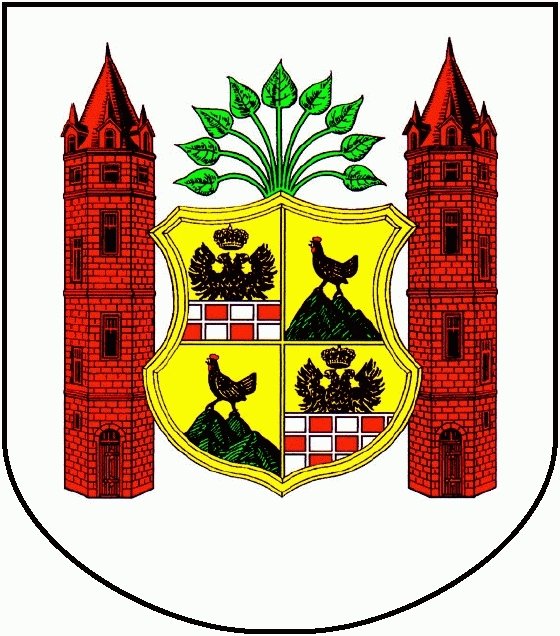

Das Wappen der Stadt Ilmenau

Das Stadtwappen von Ilmenau entwickelte sich aus dem Siegel der Stadt. Die frühesten überlieferten Abdrücke des Stadtsiegels befinden sich auf zwei Urkunden von 1472. Darauf ist zwischen zwei Türmen ein gevierter Wappenschild mit einem neunblättrigen Blattwedel darüber zu erkennen. Die Türme sollten vermutlich bei ihrer Aufnahme in das Siegel den städtischen Charakter von Ilmenau symbolisieren.

Für den Blattwedel gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Er könnte einen "Ylmenbaum" (Ulme) symbolisieren, auf den der Name unserer Stadt zurückgeführt wird, wie der Chronist Christian Junker um 1700 vermutet. Vielleicht ging er auch aus der Helmzier der Grafen von Käfernburg hervor, in deren Besitz sich Ilmenau bis 1343 befand und ist dann als neunblättriger Lindenzweig zu deuten. Allerdings lässt sich dieser Helmschmuck nur bis 1262 auf den Siegelabdrücken dieser Grafen nachweisen.

Der gevierte Wappenschild ist dem Henneberg-Schleusinger Wappen entlehnt. Er zeigt links oben und rechts unten (vom Standpunkt des Schildhalters aus) das Wappentier der Grafen von Henneberg: eine rotbewehrte schwarze Henne auf einem grünen Dreiberg. Die beiden anderen geteilten Felder symbolisieren das von den Hennebergern ausgeübte Amt als Reichsvögte zu Würzburg, mit dem die Verleihung der Burggrafenwürde verbunden war. Über der rot-silber geschachteten unteren Hälfte zeigen die Felder einen wachsenden Doppeladler, überhöht von einer Krone.

Stolpersteine in Ilmenau

Auch in Ilmenau hat der Kölner Künstler Gunter Demnig sogenannte "Stolpersteine" verlegt. Dies sind kleine, schlichte Betonwürfel mit Messingplatte darauf, eingelassen in den Bürgersteig. Sie erinnern vor den Häusern mit einer Inschrift an die Menschen, die dort während der nationalsozialistischen Diktatur gelebt haben und ermordet wurden. Gunter Demnig hatte bereits mehr als 10.000 Steine am letzten frei gewählten Wohnort der Ermordeten gelegt. Der Bildhauer verlegt seit 1997 in deutschen und jetzt auch schon in einigen europäischen Städten "Stolpersteine".

Mehr über die Ilmenauer Stolpersteine erfahren Sie auf dieser Seite: Stolpersteine in Ilmenau